В октябре 2024 года «Сургутская трибуна» отметит юбилей – 90-летие со дня выхода первого номера издания. В разные годы газета назвалась «Организатор», «Колхозник», «К победе коммунизма», с 1991 года – «Сургутская трибуна». И все эти годы журналисты писали историю Сургута, освещая все аспекты его жизни. В преддверии юбилея мы продолжаем цикл публикаций о людях, кто наполнял страницы газеты «дыханием города» на протяжении долгих лет.

В 1990-х годах в «Сургутской трибуне» началось обновление кадров. В коллектив вливались молодые журналисты, и у каждого были свежие идеи и индивидуальный взгляд на жизнь города. Одним из таких новичков стала Екатерина Бершанская.

Хотя совсем «зеленой» на тот момент ее назвать сложно, ведь опыт в печатном издании уже имелся. В журналистику она пришла еще подростком. Ее мама работала в многотиражке «Нефть Приобья», и юная Катя с детства видела процесс создания газеты изнутри. Иногда писала стихи, порой – небольшие рассказы. Часть из них публиковалась на страницах газеты.

В 19 лет Екатерина попробовала работать в одной из городских газет, затем на радио. Но о пишущей журналистике не забывала. Тем более что «Радиомост» находился в одном здании с «Сургутской трибуной».

Главный редактор газеты, Александр Щелкунов, однажды предложил ей «немножко изменить профиль» и стать корреспондентом «СТ». Екатерина согласилась. Дело было в 1999 году.

– Хотя я вернулась на знакомую стезю, в работе в «Сургутской трибуне» были особенности, – рассказывает наша героиня. – Это была серьезная газета. Фактически единственное масштабное городское издание, которое читали все сургутяне. Чтобы соответствовать уровню, приходилось многое узнавать заново. Но было интересно.

Воспитать

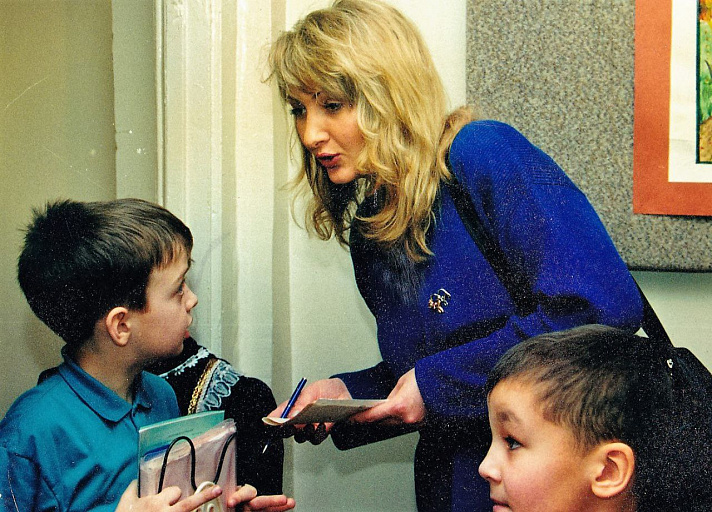

Кому довелось работать с Бершанской, запомнили ее как человека умеющего прекрасно ладить с детьми. Позитивная и лучезарная – неудивительно, что именно она завела в «Сургутской трибуне» постоянную рубрику «Кошкин дом» для юных горожан. Письма от ребятишек приходили пачками – за месяц набирался целый мешок. Сейчас, чтобы собрать такую большую активную аудиторию с использованием современных технологий и соцсетей, понадобился бы не один месяц. Но тогда неиссякаемая обратная связь наладилась практически сразу после выхода детской странички. Присылали рисунки, стихи, писали свои истории и выражали на бумаге свое стремление общаться. Часть писем с добрыми строками, написанными неокрепшими детскими руками, Екатерина бережно хранит до сих пор.

Идея детской страницы возникла на одной из редакционных планерок. Кто-то озвучил мысль, что надо воспитывать будущих читателей. И Екатерина вспомнила, что раньше писала сказки, поэтому главный редактор предложил именно ей стать ответственной за юную аудиторию.

– В конце 1990-х, когда в серьезном городском печатном издании появилась «своя» страница для детей, было принято повсеместно ругать молодое поколение. Бытовало мнение, что дети стали бесчувственные, – вспоминает Екатерина. – Но письма и рисунки в газету наглядно показывали, что это не так.

С детьми ей приходилось встречаться и общаться постоянно. С малышами, которые только готовились пойти в школу, с подростками. И хотя они были разные, каждый со своим характером, всех маленьких сургутян объединяло одно – искренность эмоций. Тогда только возник интернет – и у детей была заметна жажда знаний. Они стремились, используя новые источники информации, узнать все обо всем.

– Мне нравилось, когда дети рисовали семью, своих родителей. Папа-нефтяник в каске, красавица-мама. Такие рисунки трогают до глубины души. Детская аудитория – самая благодарная, – считает журналист.

Для сургутских детей газета проводила множество викторин, конкурсов и розыгрышей. Нередко призами становились желанные для того поколения пейджеры. И в условиях отсутствия соцсетей (немыслимо по современным меркам), удалось наладить постоянный интерактив. Юные читатели принимали участие во всех активностях «Кошкиного дома», проходили опросы и писали, о чем бы хотели прочитать в следующих выпусках тематической страницы.

Екатерина Бершанская работала корреспондентом в «Сургутской трибуне» с 1999 до 2003 года. После разделения УВД Сургута и Сургутского района ушла в пресс-службу районной полиции. Позднее вернулась в печатные СМИ, но уже в другом городе, куда переехала с семьей

Научить

– «СТ» была домом для журналистов города. Здесь проходили собрания, корреспонденты общались между собой. Репортажи радийщиков и телевизионщиков печатались в газете, а публикации газетчиков звучали в эфире местного радио. Это было время взаимного уважения и бережного отношения к слову, – вспоминает Екатерина Бершанская.

Несмотря на избитость фразы «кузница кадров» – это определение «Сургутской трибуны» служило леймотивом ее развития долгие годы. Существовала традиция подготовки профессиональных журналистов внутри редакции.

С 1980-х годов в газете действовала двухгодичная школа нештатных («общественных») корреспондентов. Сокращенно – ШОК. Руководила им Алина Степанова, а преподавали Алла Ярошко, Зоя Сенькина, Галина Кондрякова, Иван Захаров, Валерий Матвеев, Анатолий Зубарев. И это была настоящая школа, в которой не только учили писать заметки, но и прививали любовь к профессии.

Чтобы оценить масштаб, достаточно назвать несколько имен. В «СТ» размещал свои снимки Олег Урушев, ныне известный российский телепродюсер, председатель совета директоров «СургутИнформТВ». Кстати, он был инициатором съемок первого художественного фильма о нефтяниках «Золото Югры». Сценарий писала Римма Ефремова (Горская), работавшая корреспондентом в газете «Нефть Приобья», но публиковавшая стихи в «Трибуне». В газете начинала Елена Гончарова (Комарова) – будущий гендиректор Русского радио в Сургуте. Автором молодежного проекта «Альтернатива» в «Сургутской трибуне» был Тарас Самборский, создатель медиахолдинга «СИА-ПРЕСС».

Были и десятки других имен. Многие из ШОКовцев впоследствии окончили факультеты журналистики в вузах. Кто-то из них надолго оставался работать в полюбившейся «Сургутской трибуне», кто-то ушел в пресс-службы разных предприятий. Но практически все они, благодаря школе «СТ», связали свою жизнь со СМИ и работой со словом.